コラム

事例で読み解く介護DX――定着を生む設計、つまずきを防ぐ順序

はじめに

抽象的な成功法則を現場に持ち込むと輪郭がぼやけて推進が困難となります。逆に、具体的な事例は行動を引き出します。本コラムでは、実際の現場で観察された取り組みをもとに、「なぜうまくいったのか」「なぜつまずいたのか」を設計の勘所として整理し、定着に必要な要素を描き出します。主役はシステムではなく、職員の動きと情報の流れです。

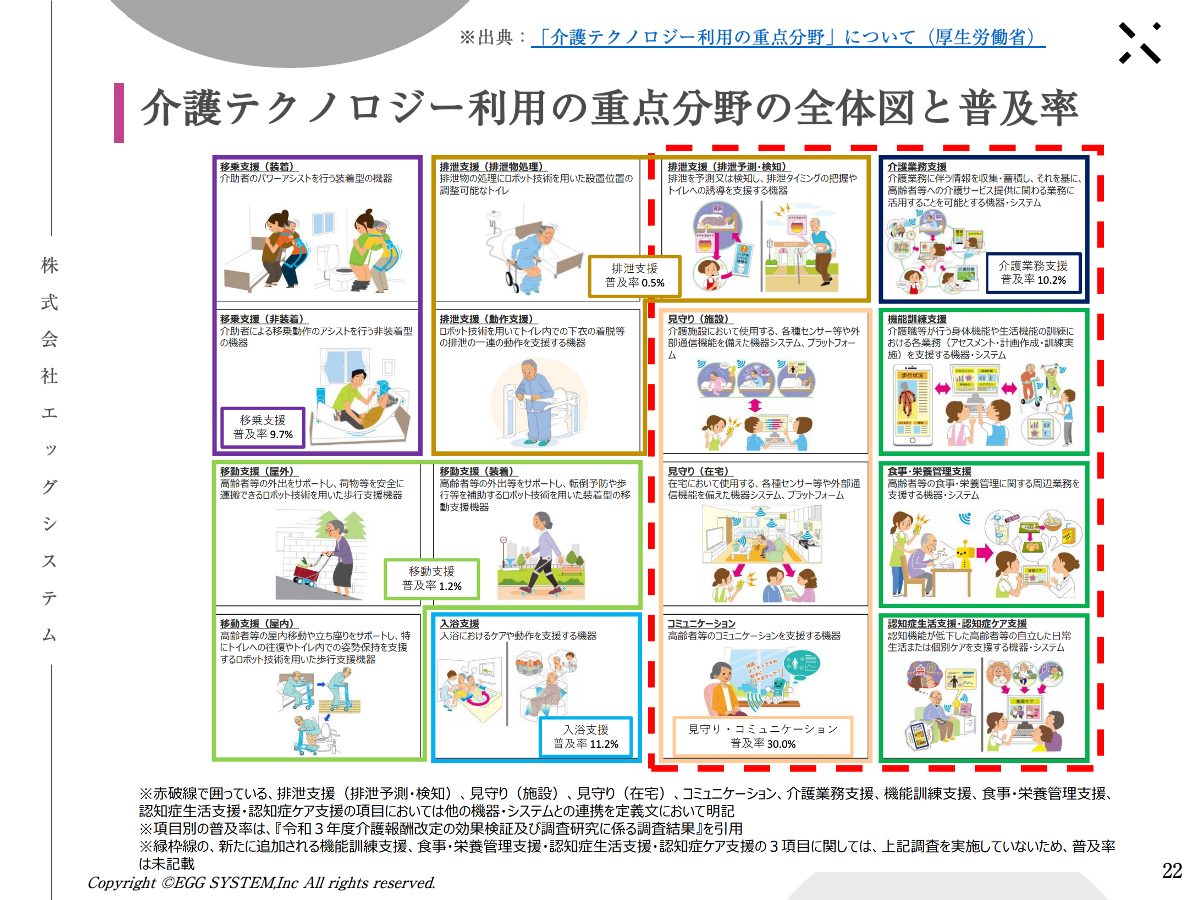

※出典:「介護テクノロジー利用の重点分野」について(厚生労働省)

成功事例の紹介

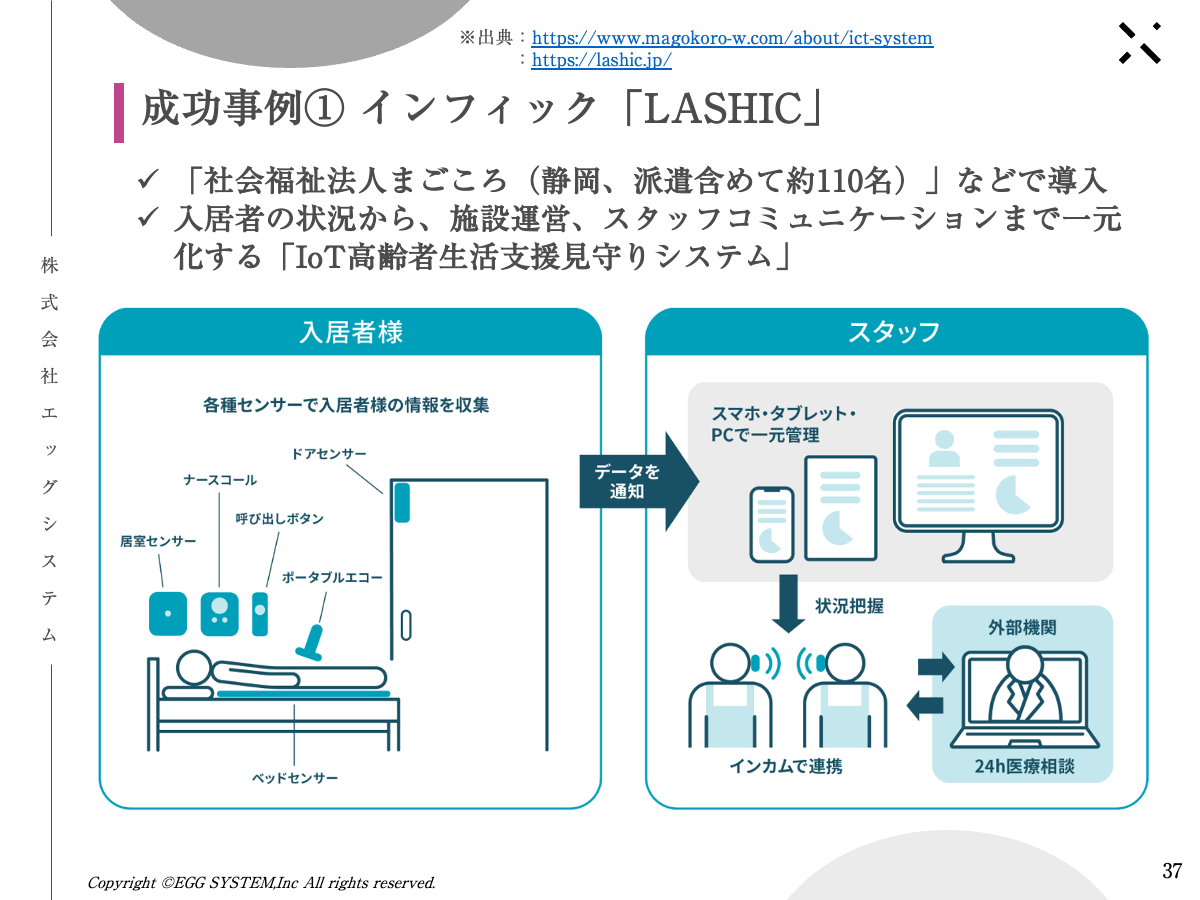

成功事例1――“異常だけを知らせる”見守り

ある施設では、居室ドア・ベッド・室内のセンサーで状態変化を検知し、タブレットに通知する仕組みを整えました。画面は平時に余計な情報を出さず、異常時のみ明確なアラートを示します。夜間の巡視は、全室を一律に回るのではなく、通知の優先度に合わせて動線を組み替えられるようになりました。ここで重要なのは、センサーの種類よりも運用設計の潔さです。必要なときに必要な情報だけを出す。これが負担を増やさず定着を後押ししました。

※出典:https://www.magokoro-w.com/about/ict-system

https://lashic.jp/

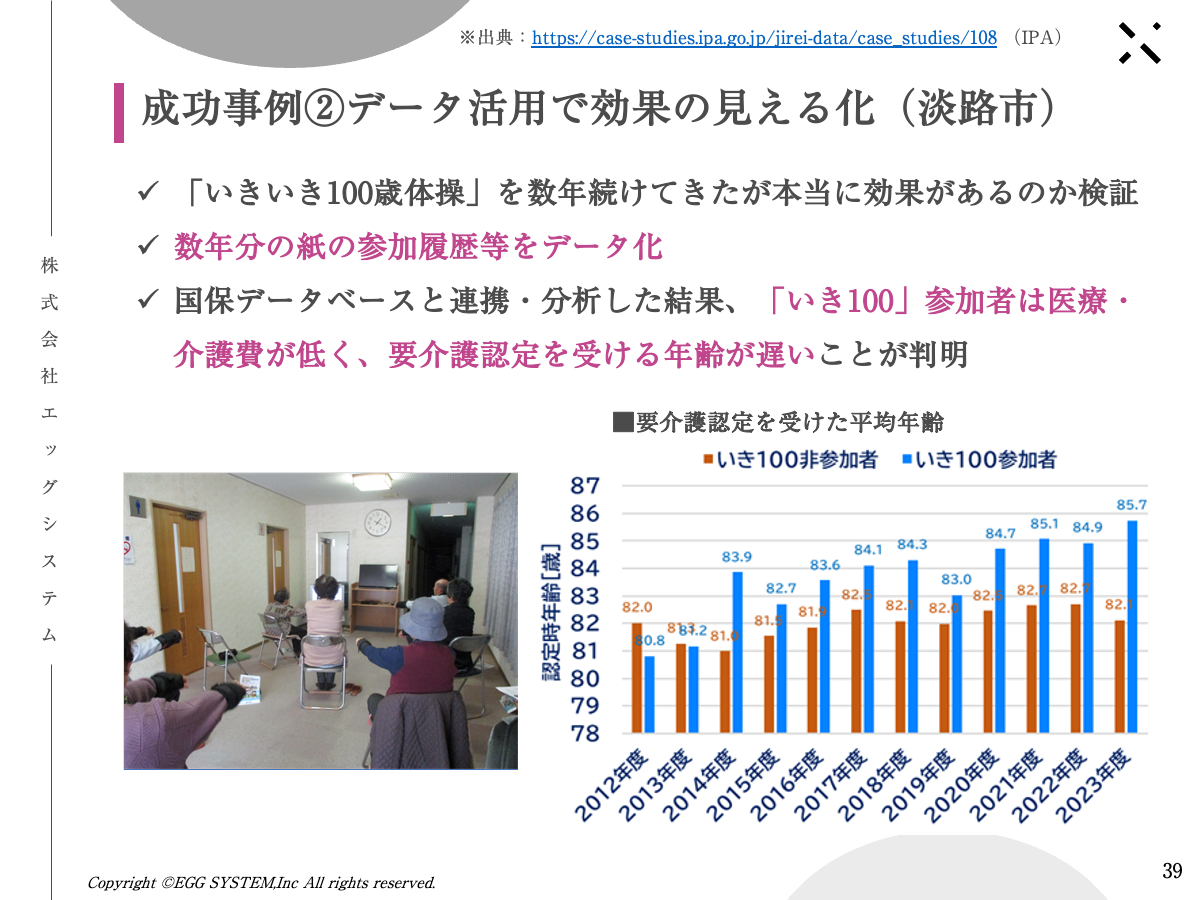

成功事例2――紙の記録を“資産”に変えるデータ化

自治体の健康増進施策では、数年分の参加記録(紙)を地道にデータ化し、保険データと突き合わせて効果検証を行いました。医療・介護費の低下傾向や、要介護認定の時期が遅れる兆しが見えたことで、施策の継続判断に根拠が生まれ、住民への説明も説得力を増しました。やっていることを見える化するだけでなく、続ける根拠をつくることがDXの効用だと分かります。

※出典:https://case-studies.ipa.go.jp/jirei-data/case_studies/108 (IPA)

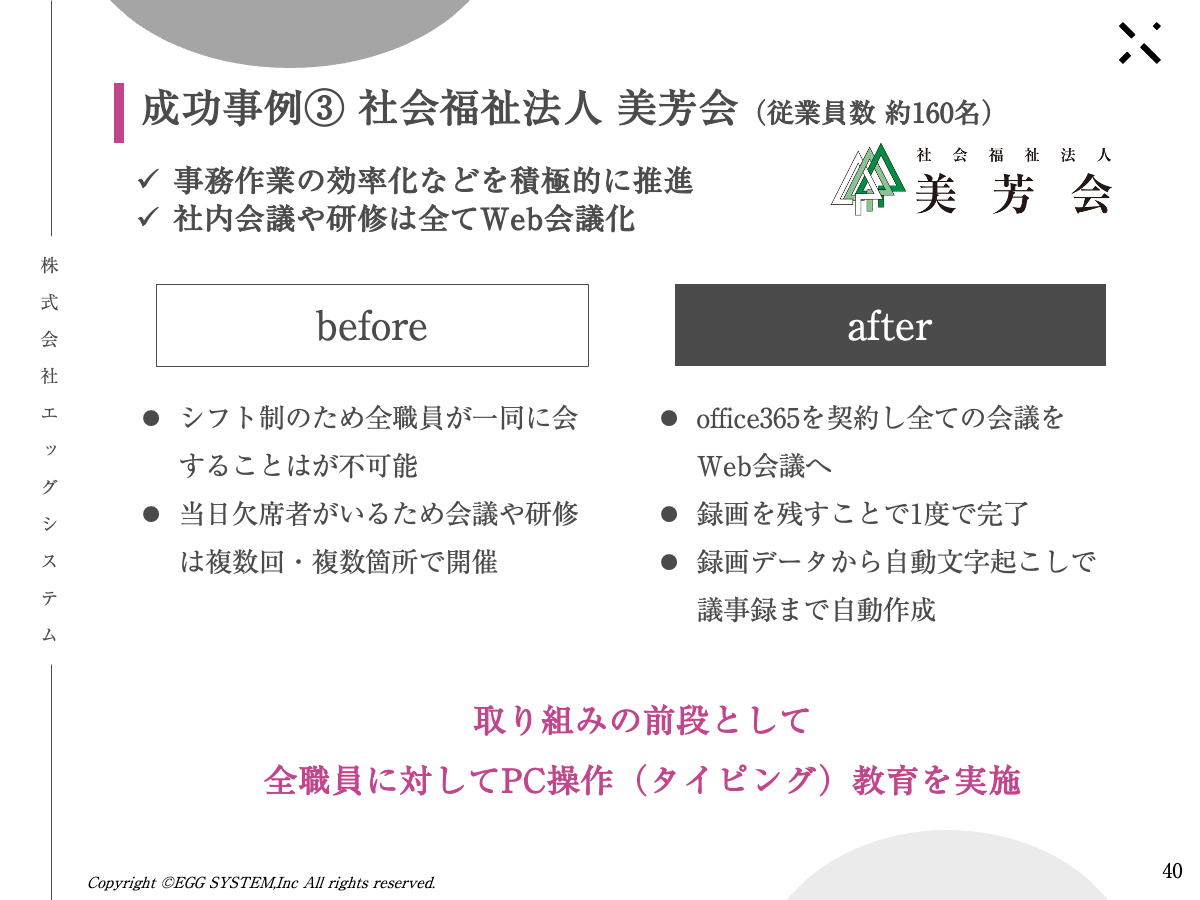

成功事例3――“教育を先に”置いた情報共有基盤

別の社会福祉法人では、会議や研修をWeb会議+録画に切り替え、自動文字起こし→要約→ToDo化までを定常化しました。FAXはeFax(専用の電話回線やFAX機なしで、インターネットを介してFAXの送受信ができるサービス)で受信を電子化し、PDFの自動保存とチャット通知まで一連の流れを設計しています。

特筆すべきは、導入の出発点が全職員のPC基礎教育(タイピング)だったことです。基礎操作が身につけば、職員同士の教え合いが自然に起き、活用範囲が自走的に広がります。人に寄り添うサービスの現場では、人に寄り添う教育設計がいちばんの近道なのです。

失敗事例の紹介

失敗事例1――ネット回線が“使わない理由”を生む

クラウドの記録システムを導入した施設で、3ヶ月ほどで紙運用に戻ってしまった例があります。システム画面の複雑さも要因でしたが、致命的だったのはインターネット回線の不安定さでした。忙しい時間帯に入力が止まれば、現場は紙に戻ります。順序としては、まず環境を整え、つぎに作業の導線を設計し、最後に道具を差し込むべきでした。

失敗事例2――認証と操作が“世代の分断”を生む

小規模事業所でタブレットと音声入力を導入したところ、若手は支持した一方、ベテラン職員の利用が伸びませんでした。パスワード記憶や操作不安が障壁になったのです。対策は、段階導入と認証の簡素化、そして継続的なハンズオンです。例えば、端末の生体認証でログイン負荷を下げ、「見るだけ」→「一部入力」→「全入力」とステップを刻みます。

失敗事例3――名門システムの“看板”に吸い寄せられる

世界的に有名なクラウドサービス(SaaS)を、ブランドを頼りに導入したものの、日常の必須ユースケースに合わず、利用が定着しなかった例もあります。機能の充実さや大企業での導入実績は参考程度にとどめ「本当に自社で活用できるかどうか」を重視することが重要です。

記録、申し送り、承認、報告など、現場が最初に触れる画面が直感的で、手が覚える配置になっているか。短期トライアルで実務の手触りを確かめることを、選定プロセスの標準にします。

定着の設計――導線と言語化

事例から浮かぶキーワードは導線と言語化です。

導線とは、ボタンの位置や画面遷移だけでなく、端末の置き場所、持ち運びの動き、入力と承認の順番まで含む“見える道”です。

言語化とは、なぜ変えるか、何がどう変わるか、何が良くなるかを誰にでも伝わる言葉にする作業です。導線が良ければ迷いが減り、言語化が良ければ納得が増えます。高機能より良い導線、華やかなスローガンより良い言語化。この優先順位を守るだけで、結果は大きく変わります。

推進体制――社内と外部の最適配合

社内では、トップのコミット、現場のキーパーソン、事務・管理の橋渡し役が柱になります。社外は、支援機関、システムベンダー、コンサルタントや副業人材などを伴走者として選びます。

外部への支援を依頼する際には、丸投げではなく、課題の言語化、導線の設計、KPI設定、試行の設計、教育、横展開の計画を共同で行い、責任を分かち合います。人材不足が常態化する中小規模組織にとって、外部伴走は推進の“筋力”を補う現実的な方法です。

今日からできる一週間の実験

本コラムを読み終えたら、ぜひ1週間だけ行動してみてください。現行フローをA4一枚に手描きし、困りごとの上位3つに印を付けます。ITに前向きな方を1人選び、1つだけ施策を試します。うまくいかなければ、評価や振り返りを行ったうえで改善します。この「設計→実験→改善」を月に1度繰り返せば、3ヶ月で空気が変わり、6ヶ月で当たり前が更新されます。

おわりに

DXは新技術の導入ではなく、現場の学習が重要です。正しい順序で良い導線を設計し、分かりやすい言葉で共有し、小さな実験を続ける。これが最も確かな近道です。

私たちは「システムのかかりつけ医」として、問診し、検査し、処方を一緒に考え、日々の変化に合わせて調整します。

「まずは現場業務の見える化から」

「現場が納得する説明づくりを手伝ってほしい」

どの入口からでもお気軽にご相談ください。

今より少しでも良くする一歩を、私たちは伴走して形にしてまいります。