コラム

介護現場に優しいDXの始め方――「今より少しでも良くする」から始める現実解

はじめに

介護・福祉の現場でDXという言葉を聞くと、専門的で難しく、現場の温かさと相性が悪いように感じてしまいがちです。私はDXを「最新技術の導入」ではなく、 今より少しでも良くするためのもの だと捉えています。単純な例ですが、紙中心で5人が担っていた記録業務を2人で回せるようになれば、残る3人の時間をケアサービスや新しい取り組みに振り向けることができます。こうした“小さな改善の積み重ね”こそが、介護現場に優しいDXの本質だと考えます。

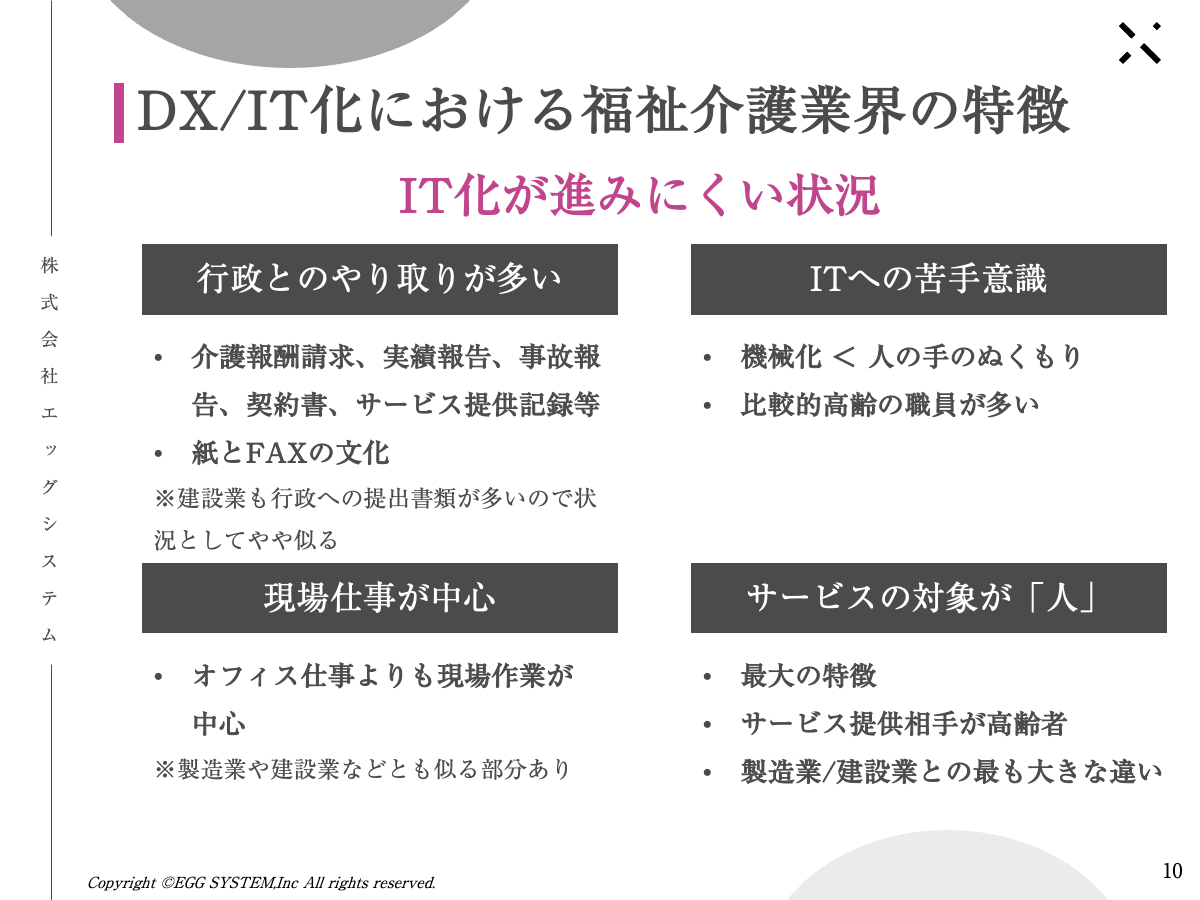

介護業界に特有の「IT化の壁」を直視する

介護業界は、報酬が加算形式で決まり、行政と密接にやり取りする構造にあります。加えて様式や実績報告に紙・FAXが残りやすく、組織内だけの意思で完全な電子化に踏み切れない現実があります。現場中心の働き方も、机上で完結するITの前提と噛み合いにくい要因です。

人のぬくもりや対話を大切にする文化の中では、端末操作が目的化することへの違和感も生まれます。職員構成上、ITが得意でない方が一定数いるためです。「やりたいのに進まない」という葛藤は、努力不足ではなく構造上の制約が原因である、と最初に理解しておくことが、解決の出発点になります。

つまずきが生まれる理由

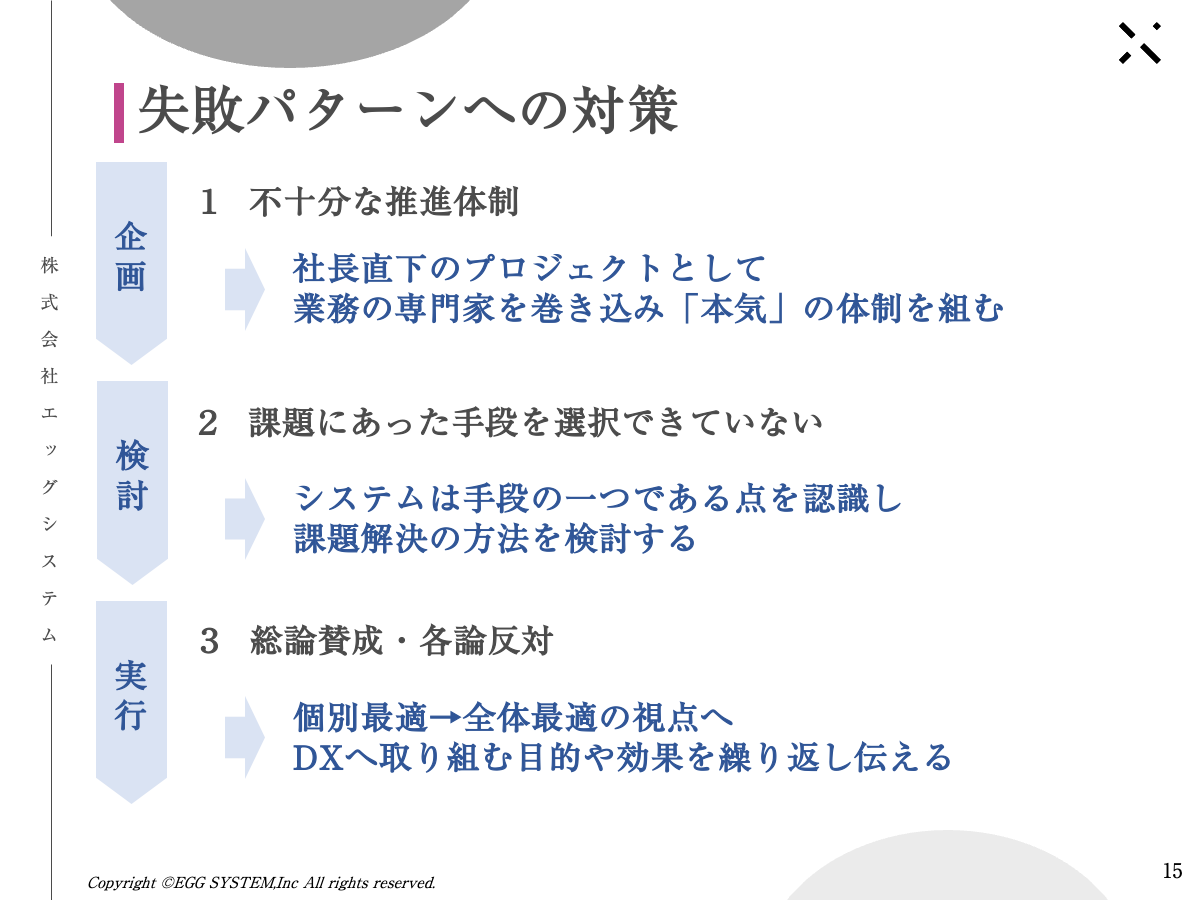

改善の現場で何度も見てきたのは3つのつまずきです。

(1)不十分な推進体制

第1は片手間の推進体制です。日常業務の合間に改革を行う、キーパーソンの時間が確保できず、熱量が続きません。

(2)課題にあった手段を選択できていない

第2は手段の目的化です。魅力的なシステムの機能や事例に引かれ、「導入すれば解決する」という期待が先行すると、組織の課題に合わない選定になり、使われなくなります。

(3)総論賛成・各論反対

第3は総論賛成・各論反対です。理念には賛同しても、明日の入力導線が変わる段になると不安が前に出て、併用運用のまま定着しないという状況が生まれます。これらは“人間らしい反応”であり、設計段階で折り込むべき条件だと捉えます。

壁を越える順序

突破口は順序にあります。まずトップの明確な意思表示が必要です。「本気で取り組む」という宣言は、推進の優先度と時間配分の合図になります。同時に現場のキーパーソンを巻き込みます。ケアと事務の流れに精通し、信頼の厚い方が核になります。さらに中立の外部伴走者を入れると、ベンダー由来の“システム先行”を避け、現実解を実現しやすくなります。

そして関係者全員で「システムは道具」という原則を共有します。

課題→解決策→改善(必要に応じて改善の道具としてシステム導入)の順で意思決定し、システムは最後に選びます。システム導入の目的、期待効果、変わる作業・変わらない作業、目標指標、導入時期、これらを一度で終わらせず、繰り返し伝え、対話することが重要です。情報と体験の不足が各論反対を生みます。丁寧な説明と小さな体験が、反対を不安から関与に変えます。

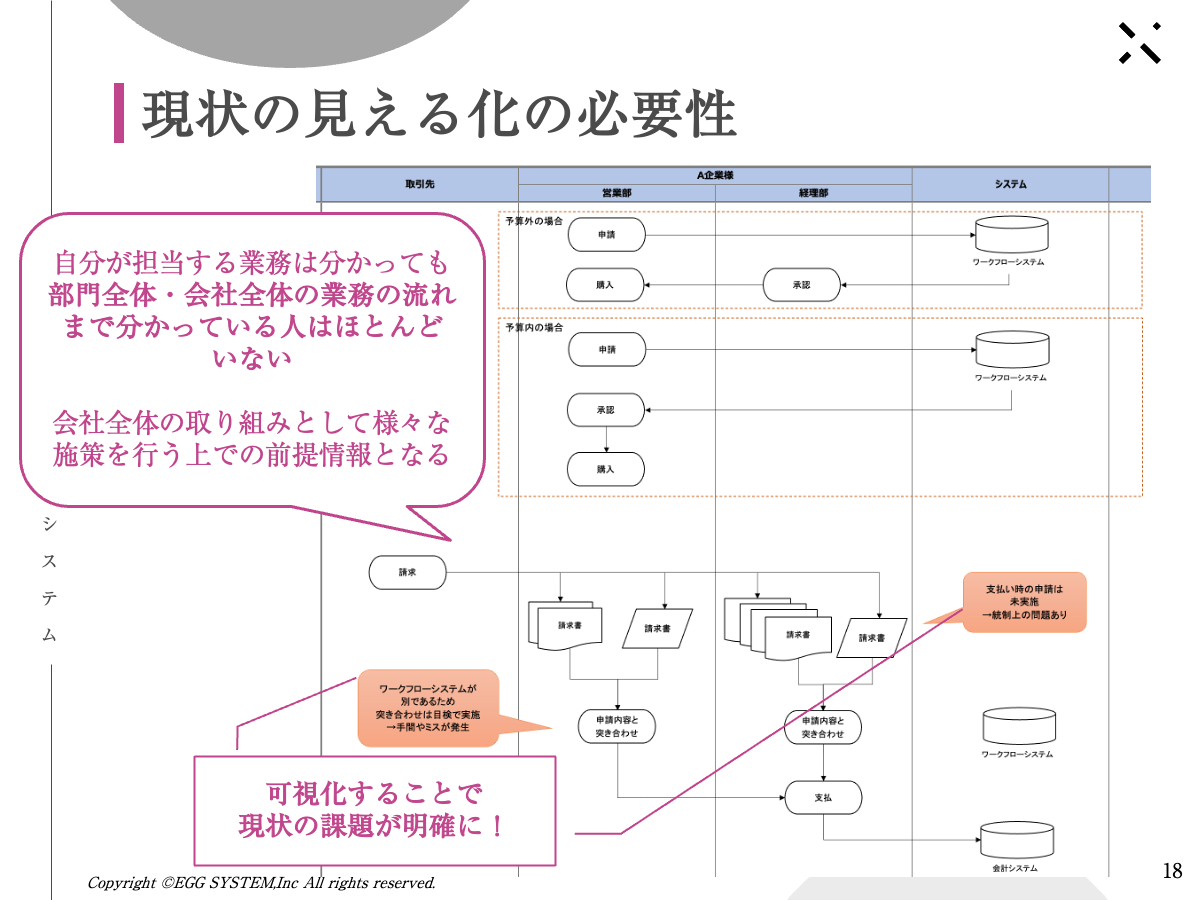

現状の見える化と“あるべき姿”の合意

私たちが最初に行うのは現状の可視化です。業務フローを描き、誰がいつ何をどの媒体をどう扱い、誰に引き継ぐのかを見える化します。担当者は自身が担当する業務には詳しい一方、隣で行う担当者の業務は見えにくいものです。フローに落とし込むだけで、重複や手戻り、承認の“渋滞”が明らかになります。

Excel、帳票、既存システム、個人的なテンプレートなども資産として棚卸しします。ゼロから作り直すより、活きている資産を土台に据え直す方が移行コストは低く、成功確率は高まります。

次に段階的なToBe(あるべき姿、目指したい姿)を定めます。いきなり完全電子化ではなく、第一段階を「紙を残しつつ入力は端末に一本化」、第二段階を「承認はクラウド、保管は電子のみ」、第三段階を「様式そのものの再設計」といった到達点で合意します。

現状の業務フローと改善後の業務フローを対で示すと、何がどう変わるのかが直感的に伝わり、不安が和らぎます。

小さく始め、反復して広げる

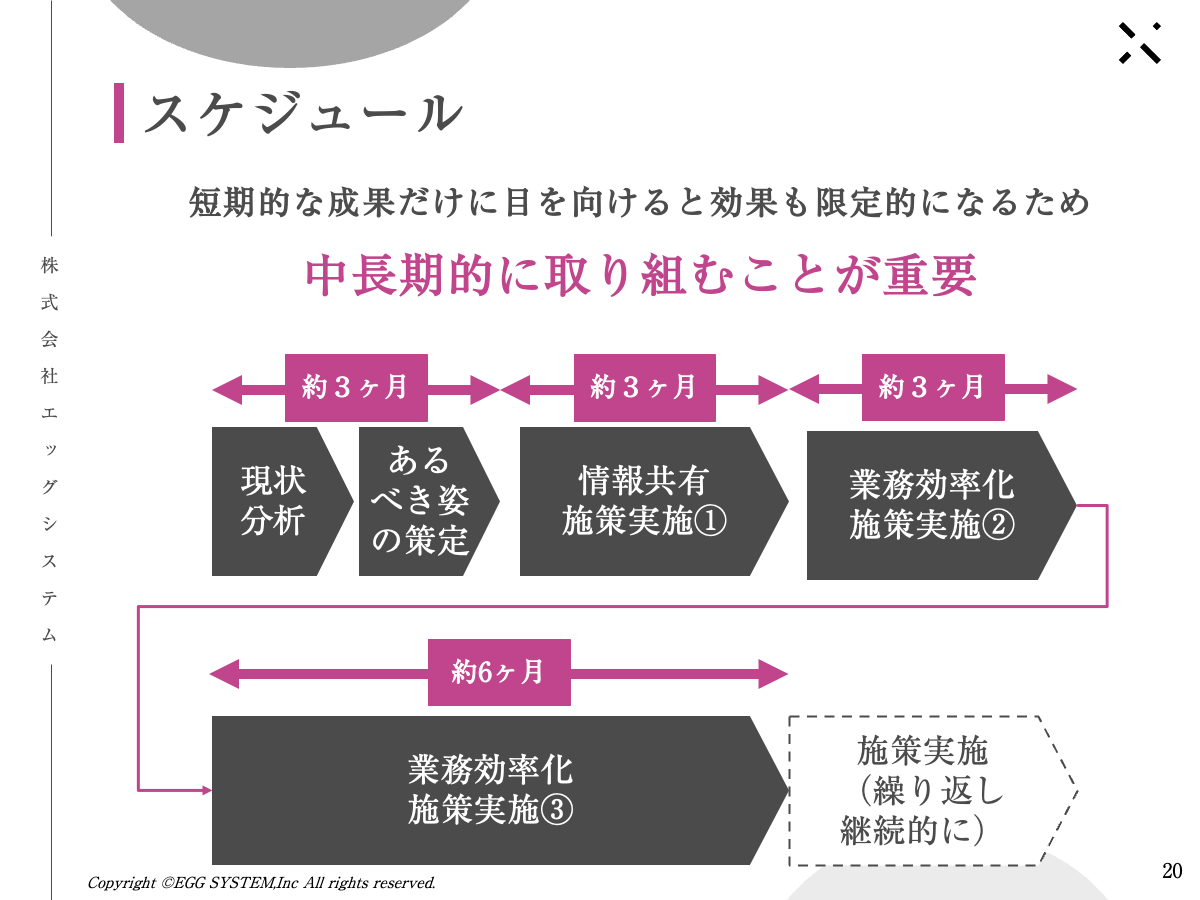

改善の実行に際してはスモールスタートが鉄則です。ITに前向きで業務に詳しい方がいる拠点やチームを先行とし、短いサイクルで振り返り・手直し・横展開を繰り返します。

全社一斉展開は見栄えがしますが、同時多発的に課題が噴出すると回復に時間がかかり、信頼を損ねます。DXは短距離走ではありません。3ヶ月で現状分析と“あるべき姿”の設計、次の3ヶ月で情報共有の整備、その後の3ヶ月で効率化施策実施といった中長期で取り組み施策を連続実行することが、結果的には近道になります。

効果を“数字と言葉”で共有する

定着には、数字と体感の両輪が必要です。

記録時間が1件あたり何分短縮したのか、残業が月何時間減ったのか、ケア接触時間が1日何分増えたのか、見守り通知で早期対応が何件増えたのかなど、最初は概算で構いません。『仮説→試行→観察→見直し』のサイクルで数値を確からしくしていきます。

並行して、「夜勤の見回りの優先順位が付けやすくなった」「会議欠席者へのフォローが録画で完結した」など現場の実感を言葉にして共有します。数字は約束、体感は納得。両方そろって、組織の合意形成が進みます。

入口は一つでなくてよい

始め方は自由です。現行の業務フローをA4一枚に手描きする、eFaxというシステムを活用してFAX受信を電子化する、申し送りのテンプレートをGoogleの入力フォームにする、どれも立派な第一歩です。大切なのは、続けられる歩幅にすることです。小さな成功体験は次の協力者を呼び込み、改善が連鎖します。

私たちは「システムのかかりつけ医」として、問診し、検査し、生活に合わせた処方を考え、日々の変化に応じて薬を調整するように伴走支援します。介護現場のDXは、奇抜な発明では成り立ちません。

『正しい順序で、良い導線を設計し、分かりやすい言葉で伝え、小さな実験を続ける』この地道さが、最も“現場に優しい”近道だと確信しています。

「まずは現場業務の見える化から」

「現場が納得する説明づくりを手伝ってほしい」

どの入口からでもお気軽にご相談ください。

今より少しでも良くする一歩を、私たちは伴走して形にしてまいります。